用途

日本経緯度原点(東京都港区)をもとに、三角測量によって地球上での位置を確定するため設置された。精度によって等級が分かれている。1等三角点は明治初期から設置され、現在の地形図作成の礎となった。

地上部分の標石寸法 巾・奥行18cm 高さ21cm

もし地上部分が露出等でなくなっても位置がわかるよう上方盤石の30センチ下に下方盤石を埋め込んでいる。

例・赤石岳 なお明治期の三角点には、デザイン・大きさ等が左の規格に合致しないものもある。このホームページでもとりあげていますので探してみてください。

地上部分の標石寸法

2・3等三角点 巾・奥行15cm 高さ18cm

4等三角点 巾・奥行12cm 高さ15cm

地中に下方盤石はない。

側面に「地理院」「基本」 と彫られた最近の三角点 「三角点」の文字も新書体 4等の場合はこのほかに標識番号が彫られている

例・埼玉県 鼻曲山付近の点名「中在家」

「一等」の「一」に必要に応じ横線を刻んで「二」「三」とするらしい。4等三角点のみ「基本」の下に標識番号を記載。なお、陶器製の場合もある。

金属標の寸法は三角点、水準点などの別なくすべて直径8センチ。

微妙にデザインが違う場合あり。

栃木中禅寺湖畔・阿世潟山

栃木中禅寺湖畔・阿世潟山

写真撮影 池澤重幸氏

基線とは、最初に三角点の位置決めに使われた大きな三角形の1辺。明治初期、全国の1等三角点設置にあたり手始めに原点から関東地方のいくつかの三角点を結び大三角測量を実施。それに先駆け、現在の相模原市近郊で初めて基線測量が行われた。

基線の種類により、菱形基線測点など数種類ある。

相模野基線中間点(4等三角点と同じ?)

標石の場合地上部分の標石寸法

1等水準点 巾・奥行21cm 高さ24cm

1等水準点交差点 巾・奥行25cm 高さ26cm

2・3等水準点 巾・奥行15cm 高さ19cm

金属標もある。三角点に似ているが標識番号が刻まれている。

京都市内№215-1 写真 上西勝也氏

このほか、基準水準点というのもある。

国会議事堂近くの憲政記念館前庭に水準原点がある。

多角測量は、点つなぎのように測点(節点)をつないでその距離と角をはかり、それぞれの位置を決定していく方法。 隣り合う2点間の見通しがあればよく、局地的な測量に向いている。

必要に応じて多角点が設置されている。また、「多角補点」というプラスチックの杭が打ち込まれている場合もある。

サイズは4等三角点に同じ。

二等多角点5339-53-2501

荒幡の富士(埼玉県所沢市)にて(撮影:松村)

「基本」の下に標識番号を記載

地形図作成につき局地的に詳しい測量成果を得るため補助的に設置される。点の記では図根点でも現場では4等三角点の標石が設置されている場合がある。

サイズは4等三角点に同じ。

川合 5339-30-1501

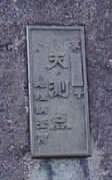

天文測量のため、昭和30年代に設置された。当時の機関「地理調査所」の名称が鋳られている。

天文測量とは、ある観測地点における子午線を通過する天体の観測時刻と、その天体がグリニッジ子午線を通過する時刻の差(=天文緯度)、及び北極星高度の観測(天文経度)から、地球上の位置を割り出すための観測方法。人工衛星などによる測位が不可能だった時代に利用された。

なお、天測点と対になるよう子午線標というのも設置されている。天測点は一等三角点と同じ場所ということが多いが子午線標はとんでもないところにある。

国土地理院では、昭和22年から30年代にかけて各地に天測点を設置したが、測量方法の変更により現在は使用されていない。廃棄の方向にあるとのこと。

機材設置のため上部が平らで、金属の「指標」が埋め込まれている(上図左側)。

埼玉・堂平山にて

堂平山子午線標 名前とは全然違う場所にある。

埼玉・奥武蔵 三等三角点正丸付近にて

架台の高さは施行規則には明記されていないが、目測で5,6m程度?

架台の高さは施行規則には明記されていないが、目測で5,6m程度?

世田谷区 日大グランドにて

「この測量標を移転またはき損すると...の文言は、この付属標では標識番号の下に彫られている。

つくば市 国土地理院本院にて 写真提供 長町常正氏